今日の関東南部は、降水確率100%。約1か月ぶりのまとまった雨が朝から激しく降り、それにともなって気温もみるみる低下して、体感的にはとても肌寒い一日となりました。

龍泉院参禅会では、毎年12月の第二日曜日を「歳末助け合い托鉢」の日とし、柏駅東口コンコースで午後1時から3時までの間、托鉢行に身を挺します。今年の参加者は方丈と参禅会員5名の計6名で、正午過ぎに駅近に所在するお寺「長全寺」様に集合し、本堂前で心経一巻を読誦した後、托鉢場所へと移動しました。一番の懸念事項は天候ですが、午後になりなんとか雨脚は衰えるも、完全には止まず、霧雨の中での托鉢となりました。

歳末と言われるだけあって、道行く人にどことなく年の瀬のあわただしさを感じてしまうのは、私だけではないでしょう。そんな感傷に浸りながらも、気付けば信心のお施主様が、一人また一人と立ち止まって浄財を喜捨して下さいます。方丈はその都度、「施財の偈」を唱えて頭を下げます。施財の偈とは、『財法二施 功徳無量 檀波羅密 具足円満』で、詳細な意味は他に譲るとして、ザックリ言うと、『財を施す人も、お経を唱えて法を施す僧も、お互いが施し合うという修行であることに変わりはなく、すべて悟りへとつながるのだ』ということを述べたものになります。

一年で一度の、かつごく短い時間の托鉢ではありましたが、坐禅や作務とは違う『行』に携れたことで、参加した面々はみな一様に心を満たした様子でした。

なお、喜捨していただいた浄財については、後日「朝日新聞厚生文化事業団」に寄付させていただきます。ありがとうございました。

さすがに立冬も過ぎると、乾いた北風が冷たい空気をどんどん列島に運び込むせいか、朝晩の冷え込みも日を追うごとに厳しくなっていくように感じられます。本日は、早朝の通り雨が地面を湿らせた後も、太陽を覆う雲が居座り続けたこともあり、あいにくの空模様の天気となりましたが、毎月恒例の月例坐禅会は常の如くに行いました。

脚を組んで欠気一息(かんきいっそく)し、手指を結んで心を落ち着かせると、やはり思ってしまうのが「暑いよりかはよっぽどいい」という感想になります。そして、こうような思いが去来するのは<煩悩のなせる業か>、などと考えながら坐っているのは、おそらく私だけではないでしょう。

坐禅後は、本日で11回目となる『禮拜得髄』の巻の講義が行われました。今回も、先月及び先々月の講義の続きとなる話しになります。講義の中で方丈は、佛道と向き合い、そこから道を踏み外さないためには、「広い世界に出て感受性を高め、人と接して様々な経験を積んで、それを周囲に還元すること」が必要であるとし、そのためには現状に満足することなく、進み続けなければならないと話されました。道元禅師は、佛道のことを「學道」とも述べておられます。この『學』の字は、一番下に「子」があって、「ワ」の中に入っています。これは子供が家の中に閉じこもっている様子を示しているといわれています。そしてその上に「臼」のような形があって、その中央に×印が入っていますが、これは大人が両手を使って子どもを家の中から外の世界へと引っ張り上げようとしている指の形だといわれています。つまり「学び」への第一歩は広い世界に出ることを示しているわけです。そして外の世界に出たならば、進み続けることが重要となります。なぜなら現状維持は退歩と同じなのだから、というようなことについての話しをされました。

講義後は、茶話会を行い、連絡事項等を伝達した後、散会となりました。

お盆の期間も終わり、暦の上でも二十四節気でいう所の「処暑」を過ぎたこの日、月例の坐禅会が行われました。24日は、仏教行事でいう所の「地蔵盆」の日にあたり、名実ともにお盆関連の祭礼の最後を飾る日となります。ですので、本来ならば暑さもやわらぎすごしやすくなるはずですが、年々暑くなる気候変動の影響からか、予想に反せず猛烈な猛暑の日となりました。

坐禅堂では、エアコンの作動音が低く聞こえる他、屋外からはミンミンゼミの鳴声が、広い境内を音でリレーするかのようにここかしこから聞こえてきます。そしてたまに鳴き止むと、その一瞬だけ堂内の静寂をひときわ際立たせていました。

坐禅後は、本日で8回目となる『禮拜得髄』の巻の講義が行われました。本日の講義は、前回同様「佛法を重んずべきこと」を強調した箇所の続きになります。講義では、阿羅漢や善知識といった存在が、余人を以って代え難い者であると説明され、その理解を深めるために方丈は、稲垣栄洋さんの著作を引用し、「ナンバー1」か「オンリー1」か?についての話しをされました。上記については、『ガウゼの法則』を引き合いに出し、自然界の生き物は「ナンバー1」になれる「オンリー1」の場所を見つけることで生き続けて来たと話し、佛道に志す者も、善き指導者にめぐり会い、その心や教えを深く求める気持ちがあれば、おのずとナンバー1になれるオンリー1の場所を見つけ、そこに貪名愛利の者たちの犯すこのできない一座を同志とともに建立することができる、といった話しをされました。

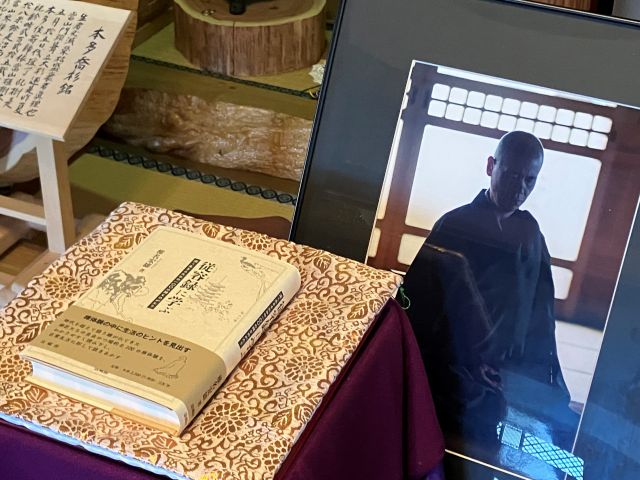

講義後は、茶話会を行い、連絡事項等を伝達した他、先日発売された椎名宏雄東堂老師の新著『従容録に学ぶ』の紹介と同書籍の参加者への贈呈を行い、散会となりました

※東堂老師の新著『従容録に学ぶ』は当寺院で販売はしておりません。お求めの方は書店またはネットでのご購入をお願いいたします。

冷気を帯びた乾いた風が境内を抜けると、ススキの穂は揺れ、枯葉は地を這うように滑っていく、その様は秋の風が「色なき風」といわれるように、一抹の寂寥感を感ぜずにはいられません。

そんな侘しさを感じさせる季節になりましたが、本日はあいにくの空模様で、数日前から居座り続けるぐずついた天気の中での坐禅会となりました。こと坐禅に関しては、先月よりは好坐禅のコンディションといえるかもしれませんが、雨による冷え込みが厳しいせいか、いささか肌寒さを感じながらの坐禅となりました。しかしながら猛暑・残暑の頃と比較すると、「水を得た魚」という言葉があるように、道元禅師のいうところの「水清うして地に徹し、魚行いて魚に似たり。空闊うして天に透る、鳥飛んで鳥の如し」の心境、つまり魚や鳥のように、自由自在に水中を泳ぎまわり空を飛ぶような心持ちで、坐禅に臨むことができたのではないでしょうか。

坐禅後は、本日で10回目となる『禮拜得髄』の巻の講義が行われました。本日の講義は、先月同様「女人なんの咎があるか、男子なんの徳があるか」についての続きになります。講義の中で方丈は、道元禅師が批判した唐の國の愚痴僧の言葉に焦点を当て、「嫡嫡相承」の重要性とその難しさについて話しをされました。そして更に「加上説」及び新約聖書ルカ傳にある譬え話「放蕩息子の帰郷」を参考に、いかに「才」があっても、自身の得た「知」を喧伝するために、大切な教えの根幹を改変するような行為は、やがて寛容の精神を失い、排他的な考えを助長することになりかねないとして、警鐘を鳴らされました。

講義後は、茶話会を行い、連絡事項等を伝達した後、散会となりました。

梅雨の期間中まとまった雨が降る日は稀でしたが、梅雨明けしてからというもの、連日うだるような暑さが続き、これがあと一ヶ月いやニヶ月続くのかと考えると「ゾッとする」と感じるのは私だけではないでしょう。そのような中、暦の上では「大暑」の期間に該当し、朝から猛暑日にせまる勢いの今日、常の如くに月例の坐禅会が行われました。

坐禅堂は、参加者の体調を考慮しエアコンを作動させているわけですが、ここだけは外と違って別天地のような心地よさを感じます。そのような環境で坐禅のひと時を過ごすと、あと十数日で「立秋」とうのもあながち嘘でないことを実感させられます。

坐禅後は、本日で7回目となる『禮拜得髄』の巻の講義が行われました。本日の講義は、「権威や地位を重んずるのではなく、佛法を重んずべきこと」を述べた箇所になります。講義中、方丈は社会心理学の「権威への服従原理」を参考に、人がいかに権威や肩書に影響を受け易いかを説明し警鐘を鳴らすとともに、権威や地位とは無縁の優れた指導者を探し出しそれに師事することの重要性を話されました。特に「メトロノームの同期現象」の話しを端緒に、人間も複数人が同じ目標を保持して集中力を高めれば、脳波や心拍数が同期して良い方向へ導かれることになると述べられ、佛教でも特にそのきっかけとなる優れた指導者(得法の者:佛法の教えを深く理解した者)の存在はとても重要なんだということを話されました。

講義後は、茶話会を行い、連絡事項等を伝達し、無事散会という運びとなりました。

山門の両脇には、鮮やかに花開いた彼岸花が連なり、それはまるで本堂へいざなう燈火のように、訪れた人を出迎えてくれます。本日はお彼岸明けの最初の日曜日です。「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉に違はず、夏の暑さもひと区切りつき、ようやく秋の訪れを実感できる季節となりました。おそらく身も心も幾分軽くなったような気がするのは私だけではないでしょう。

涼しくなったとはいえ、躰を動かすとまだ汗ばんでしまうこの日、坐禅堂にて心静かに脚を組むと、日頃の喧騒も何処へやら、心地よい没入感を得た気分になります。まさに好坐禅の時期が到来したといっても過言ではないでしょう。

坐禅後は、本日で9回目となる『禮拜得髄』の巻の講義が行われました。本日の講義は、「女人なんの咎があるか、男子なんの徳があるか」について記された箇所になります。講義の中で方丈は、修行を盾にして異性をはなから拒絶する行為は、人間として人類の半分との関係を失うことになると話されました。人は誰かと関わりながら生きている、人だけでなく様々なモノにも依存しながら仕事をし生活をしている。にもかかわらず、「人は膨大なモノに依存していくうちに、何にも依存していないかのように錯覚し、それを『自立』だと勘違いしてしまうのだ」という内容の話しを、脳性麻痺の当事者であり医師でもある熊谷晋一郎さんの体験を引用しながら話され、他者との関わりの大切さについて繰り返し述べられました。

講義後は、茶話会を行い、連絡事項等を伝達した他、参禅会の会報『明珠84号』の完成を報告し、散会となりました。

梅雨入りをしてからというもの、まとまった雨は全然なく、反対に肌を刺すような日差しが照り付け、まるで真夏のような日が続くこの日、月例の坐禅会が行われました。

前月の坐禅会では、ホトトギスのさえずり声がにぎやかに聴こえてきましたが、本日は暑さで元気がないのか鳥達は鳴りを潜め、代わりに風によって擦れる木々の音が静寂の坐禅堂に伝わって来ます。そういった自然の声も、耳を澄まして心静かに聴けば、心のざわつきを鎮めるはたらきのあるものとして尊くも感じられます。まさに「すなわちこれ広長舌(佛さまのお説法)」と感ぜずにはいられません。

坐禅後は、本日で6回目となる『禮拜得髄』の巻の講義が行われました。講義前には、参禅会会員の髙間治基さまから尺八の演奏を奉納していただきました。

本日の講義は、画一的な考えでもって物事を捉えてはいけない、という箇所の総括となる話しで、前月に引き続き「多様性を受け入れることの重要性」について講義をされました。その中で方丈は、アイルランドの『ジャガイモ飢饉』を例に話しを進められました。これは、多様性を無視して「特定の品種のジャガイモのみ」を栽培し続けたことによって起こった歴史上の悲劇で、「多様性の重要性」「個性の重要性」を繰り返し述べられました。

講義後は、茶話会を行い、連絡事項等を伝達し、無事散会という運びとなりました。